葬儀の基礎知識

参列できないときはどうする?お葬式を欠席する際のマナーまとめ

- 葬儀の基礎知識

急な訃報を受けたとき、誰もが「できることなら葬儀に参列して故人に最後のお別れをしたい」と思うはずです。しかし、どうしても参列できない事情が出てしまうこともあります。

・仕事や学校が休めない

・遠方で移動が難しい

・小さな子どもがいる

・自身の体調不良や妊娠中で外出が難しい

こうした理由でお葬式に行けないとき「行かないのは非常識ではないか?」「欠席する際の伝え方は?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。実際には、葬儀に欠席すること自体が非常識になるわけではありません。大切なのは、欠席するときの伝え方やマナーです。

この記事では「お葬式を欠席する際の正しい伝え方」や「非常識と思われないためのマナー」を具体的に解説し、万が一の時に役に立てるようお伝えしていきます。

Table of Contents

お葬式に行かないのは非常識?

日本では「葬儀に参列する=弔意を示す大切な行為」という考え方が根付いています。確かに、可能であれば足を運ぶことが理想です。

ただし、現代社会では仕事・家庭・健康などの事情でどうしても出席できない場合があります。

実際に非常識とされるのは

連絡をせずに欠席する

- ・連絡をせずに欠席する

- ・香典や弔意をまったく示さない

- ・SNSやメールだけで済ませる

といったケースです。

つまり「欠席=非常識」ではなく、誠意を持って伝えるかどうかがポイントになります。

お葬式を欠席する際にすべきこと一覧

① できるだけ早めに連絡する

葬儀の準備では、式場の広さや座席数、通夜料理や葬儀料理の数など、参列人数によって手配が変わることもあります。そのため、参列できないと分かった時点で早めに欠席の連絡を入れることが、遺族への大きな配慮となります。

連絡が遅れると「来るのか来ないのか分からない」と遺族を不安にさせてしまい、結果的に負担を増やしてしまうことになりかねません。特に仕事や体調不良などで欠席が確定した場合は、できるだけ速やかに伝えましょう。

② 欠席の理由は簡潔に伝える

「なぜ出席できないのか」を伝えることは大切ですが、詳細を長々と話す必要はありません。むしろ細かい説明は相手を困らせてしまいます。「仕事でどうしても都合がつかず」「体調を崩しており」など、簡潔で問題ありません。

詳細を長々と話す必要はなく、むしろ簡潔にするほうが相手に余計な気を遣わせません。

大切なのは「参列したい気持ちはあるが、どうしても難しい」という誠意を伝えることです。

③ 適切な方法で伝える

欠席の伝え方は、遺族との関係性や立場によって使い分けることが大切です。

遺族と親しい場合:直接電話をかけて伝えるのが最も丁寧。声を通して誠意が伝わります。

友人や知人など、関係がやや遠い場合:電話が難しければメールでも可。ただし、ビジネスメールのように冷たくならないよう、お悔やみの言葉を添えることが大切です。

会社関係や目上の方の場合:できれば電話か手紙で。特に上司や取引先に関する葬儀では、礼儀を重んじた形式が望まれます。

また、LINEやSNSだけで済ませるのは失礼にあたるので避けましょう。どの方法であっても、「お悔やみ」と「欠席のお詫び」を必ず伝えることが大切です。

欠席時に守るべきマナーをご紹介

香典を送る

参列できない場合でも、香典を送ることで弔意を示せます。現金書留を利用し、表書きには「御香典」と記載します。

香典の金額は、故人との関わり方や地域ごとの慣習によって差がありますが、一般的な相場があります。

たとえば、親族であれば1万円〜3万円前後、友人や知人なら5千円〜1万円程度が多いとされています。

また、職場関係の場合は立場や関係性によって3千円〜1万円ほどが目安となるでしょう。

ただし、これはあくまで一例であり、自身の生活状況や無理のない範囲で判断することも大切です。

同封する手紙には、欠席のお詫びとお悔やみの言葉を添えると丁寧です。

弔電を打つ

電報サービスを使い、式場に直接送る方法です。短いながらも弔意が伝わり、欠席時の定番マナーとして安心感があります。

現在はNTTのほか、各種インターネットサービスを通じても手軽に手配することができます。

文面は長くする必要はなく、心を込めた簡潔な表現がふさわしいとされています。

文章の流れとしては、まず「哀悼の意」を伝え、続いて「故人への感謝や思い出」に触れ、最後に「ご遺族へのお見舞いや励ましの言葉」を加えるのが一般的です。

また、弔電は丁寧さを意識し、「ます」調で統一するのが望ましいでしょう。

送るタイミングは、通夜や葬儀・告別式の数時間前に届くように手配しましょう。ただし、日程が不明な場合には、訃報を受けた段階でできるだけ早く送れば問題ありません。

なお、送信する際は、宛先や式場名、日付などの情報を正しく記入することを忘れないよう注意が必要です。

お悔やみの言葉を添える

葬儀に参列できない場合、ただ「行けません」と伝えるだけでは冷たく感じられてしまいます。必ずお悔やみの言葉を添えることで、欠席へのお詫びと故人様への弔意をご遺族にしっかりと伝えることができます。

お悔やみの言葉は、難しい表現や長文である必要はありません。大切なのは「心を込めていること」が伝わるかどうかです。

・一般的な言い回し

- 「このたびはご愁傷様でございます」

- 「心よりお悔やみ申し上げます」

・欠席のお詫びを含めた言い回し

- 「本来であれば参列すべきところ、やむを得ない事情で伺えず誠に申し訳ございません」

- 「参列できませんことを心よりお詫び申し上げますとともに、故人のご冥福をお祈りいたします」

・ご遺族への気遣いを加えた言い回し

- 「ご遺族の皆様のご心痛をお察し申し上げます。どうかお体を大切にお過ごしください」

- 「突然のことで大変なご心労かと存じます。ご家族皆様が少しでも穏やかに過ごされますようお祈りいたします」

また、お悔やみの言葉は宗教や地域の慣習に配慮することも大切です。相手の信仰を知っている場合は、それに沿った言葉を選ぶとより丁寧です。欠席の連絡をする際に、このようなお悔やみの言葉を一言添えるだけで、ご遺族にとって「参列できなくても気持ちは伝わっている」と安心感につながります。

お葬式に行けない時の代替方法は?

① 四十九日や法要で改めて弔意を伝える

葬儀に行けなくても、後日行われる四十九日法要や一周忌などに参列することで、故人やご遺族への思いをきちんと伝えることができます。特に親しい関係であれば、「葬儀には伺えませんでしたが、法要に参列させていただきたい」と一言伝えておくと丁寧です。

② 後日改めて弔問する

葬儀が終わり、ご遺族が落ち着いた時期にご自宅を訪ね、仏前で手を合わせることも立派な代替方法です。その際は、香典やお供え物(菓子・果物・お花など)を持参すると気持ちが伝わりやすいでしょう。伺う際には事前に都合を確認し、長居しないのがマナーです。

③ 供花やお供えを手配する

葬儀式場に花や供物を届けてもらうのも一つの方法です。遠方でどうしても参列できない場合でも、「式の場に思いを寄せています」という気持ちを形にできます。

まとめ

葬儀に参列できない事情があるとき、多くの方は「失礼にあたらないだろうか」と不安に感じるものです。しかし、大切なのは 故人やご遺族に誠意をもって弔意を伝えること です。

欠席する際には、早めの連絡・お悔やみの言葉・香典や弔電などの代替方法を通じて、気持ちを形にして伝えることができます。また、欠席の伝え方や対応は、地域の慣習や相手との関係性によって変わるため、慎重に配慮することが大切です。

もし「どのように弔意を表すのが適切か分からない」「地域の風習に沿った方法を知りたい」と感じる場合は、専門の葬儀社に相談するのも一つの安心材料になります。

株式会社セレモニー真希社 では、堺市を中心に地域の葬儀を承っており、事前相談も行っています。葬儀に関する様々なご相談から、実際の葬儀の準備、葬儀後のアフターサポートまで、経験豊富なスタッフが丁寧にお手伝いいたします。

不安な時こそ、一人で抱え込まずにご相談ください。大切な方を悼むお気持ちがきちんと伝わるよう、セレモニー真希社がお手伝いいたします。

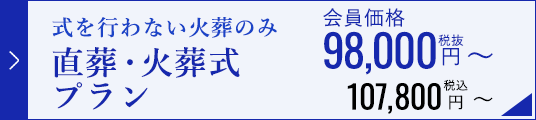

- 葬儀費用はどのくらい掛かりますか?

- 葬儀プランを9.8万円(税別)〜ご用意しております。その他、お客様のご要望に合わせプランをご提案させていただきます。

- もしもの時は深夜でも対応してくれますか?

- セレモニー真希社では、24時間365日受付対応しております。ご相談だけでも結構です。深夜・早朝でもご遠慮なくご連絡ください。 お電話はこちら0120-087-869。